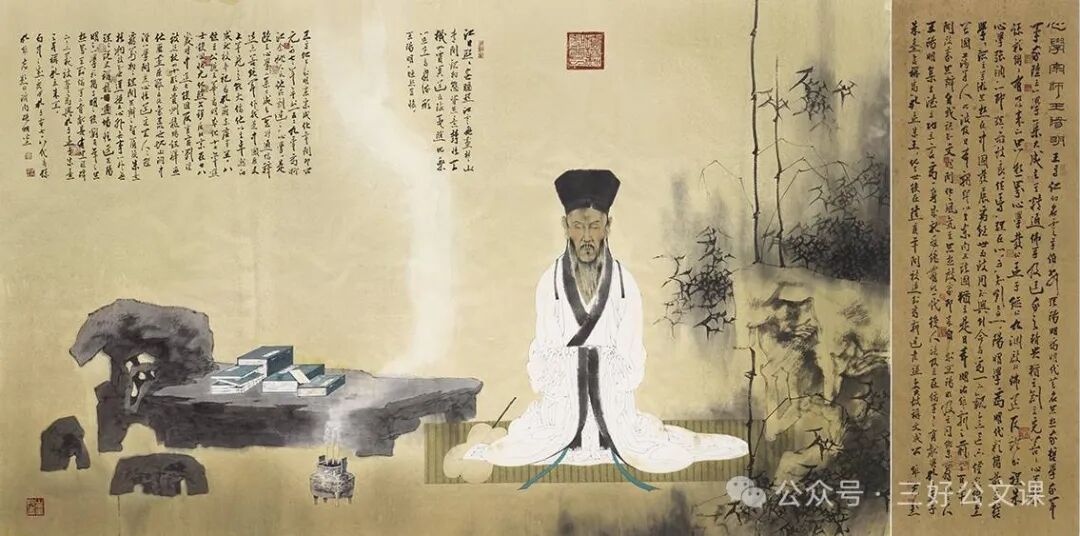

谈谈“写作心学”

——读王阳明《传习录》有感

成 文

近日重读《传习录》这部阳明心学的结晶之作,又有了不少新的感悟。

忽然联想到两本以“文心”为名的书:一本叫《文心雕龙》,成书于1500多年前,被誉为我国古代文论中的扛鼎之作。作者刘勰,南朝时期梁国的大臣,也是彪炳史册的文学理论家。另一本叫《文心》,我国著名教育家夏丏尊、叶圣陶合著,是近代语文教育的经典之作。人有人心,文有文心。既然文章皆为心营意造之作,文章写作包括公文写作理应有其独特的“心学”。

尽管此心学非彼心学,但却有不少相通之处。由此,我心念一动,产生了一个想法——专门写一篇文章,试着对“写作心学”进行初探。因为是初探,不可能完备,也未必就深入。考虑到“先立乎其大者,则其小者弗能夺也”(战国《孟子·告子上》),我把“探”的重点放在学说架构上,力求先把“写作心学”的基本框架想出来、搭起来。至于是不是立得住、立得稳,下一步再慢慢推敲,也请读者朋友帮助评判。

在我看来,一个学说的确立,首要的是确立自己的学术思想,但光有学术思想还不行,必须有系统化的学术观点作支撑,有扎实可靠的学理依据作基础。下面,我就按照“学术思想+学术观点+学理依据”的基本架构,聚焦公文写作,谈谈我对“写作心学”的初探所得。主要从三个方面来谈。

一、概念解析:教人“用心为文、以文立心”之学

谈到“心学”这个概念,还是要从王阳明谈起。

王阳明,本名王守仁,是明代著名的思想家、文学家、哲学家和军事家,因曾筑室于会稽山阳明洞,自号阳明子,学者称其为阳明先生,亦称王阳明。王阳明的学说被称为心学,是因为其核心思想强调“心即理”,认为心的本体就是理,理存在于心中,不需要通过外在的事物来寻求。

刘勰在《文心雕龙》“序志”篇中说:“夫‘文心’者,言为文之用心也。昔涓子《琴心》、王孙《巧心》,心哉美矣,故用之焉。”意思是,这本书重在说明写文章时的用心程度,所以称为“文心”。从前涓子写过一部《琴心》,王孙子也写过一部《巧心》,可见“心”这个词好得很,所以用作本书的书名。

无论写文章还是做其他任何事情,要想真正做好,都应当专心致志,付之以匠心,持之以恒心,成之以道心。所谓“道心”,有多种含义,有解释为“道心即天理”(北宋《二程遗书》)的,也有解释为“人心之得其正者即道心”(《传习录》)的,还有解释为“人性之中的积极力量”的。在我看来,道心是坚忍不拔的向道之心+灵思通透的悟道之心。向道之心指的是一心追求世间的大道至理,心心念念,矢志不移。悟道之心与佛教所说的“菩提心”相似,指的是心有慧根、善于领悟所学所行之道。这里所说的“道”是广义的,广泛涵盖做人、做事、做学问之道,当然写作之道也包括在内。文以载道,文以贯道。公文所载所贯之道,不仅仅是写作之道,更重要的是治国理政之道。

公文是“经国之枢机”(南北朝·刘勰《文心雕龙》),公文写作是“为政之先务”。这么重要的文稿,如此重要的工作,更当用心为之,确保每一篇公文都出以公心,力求以文立心。

以文立心,这是习近平总书记对文艺工作者提出的殷切期望之一,出自他在中国文学艺术界联合会第十一次全国代表大会、中国作家协会第十次全国代表大会开幕式上的讲话。古人主张学者当“为天地立心”(北宋·张载《横渠语录》)。习近平总书记指出,“老百姓是天,老百姓是地。忘记了人民,脱离了人民,我们就会成为无源之水、无本之木,就会一事无成。”所以,在公文写作中以文立心,尤其需要“立”的是为民造福的赤子之心,就是要牢固树立、自觉践行以人民为中心的发展思想。

由此看来,教人用心为文,助人以文立心,是写作心学的两大核心价值,也是我们研习写作心学的根本出发点和落脚点。

二、四大要素:心志、心智、心法、心力

人体之心,既是器质性的,又是功能性的。作为生命科学的两大分野,中医与西医都清楚地认识到了这一点,但无论对器质之心还是功能之心,两种医学体系的认识都差别甚大。西医将心称为心脏,认为其主要功能是通过泵血维持人体的血液循环,一方面输送氧气和养分,另一方面促进废物回收。而中医将心称作心藏,不仅认为“心主血脉”,还认为“心藏神”,具有控制人体生理活动、主导精神情志的功能,是人体的“君主之官”。

我对写作心学的思考和架构,更多的是基于中医学对心藏功能的认识。在我看来,如同人的心脏分为左右心房、左右心室四个部分,心学也有四大要素:

一是心志,就是内心所立的志向。“心志”一词也许有些生僻,但并非生造,而是有深厚底蕴和权威出处的。“天将降大任于斯人也,必先苦其心志”(先秦《孟子》),这个名句脍炙人口、传之久远,相信很多人都耳熟能详。《现代汉语词典》也收入了“心志”这个词条。在阳明心学中,关于立志的论述比比皆是。比如,“夫志,气之帅也,人之命也,木之根也,水之源也。源不浚则流息,根不植则木枯,命不续则人死,志不立则气昏” (《王阳明全集·示弟立志说》)“志不立,天下无可成之事。虽百工技艺,未有不本于志者”( 王阳明《教条示龙场诸生》)“夫学,莫先于立志。志之不立,犹不种其根而徒事培雍灌溉,劳苦无成矣”(《王阳明全集·示弟立志说》)“凡学之不勤,必其志之尚未笃也” (王阳明《教条示龙场诸生》)“志于道德者,功名不足累其心;志于功名者,富贵不足以累其心”( 王阳明《与黄诚甫书》)。这些论述,充分说明了立志对于修身做人以及做事、做学问的重要性。

关于心志与写作的关系,清代著名学者叶燮有一段论述,非常精辟。他说:

《虞书》称“诗言志”。志也者,训诂为“心之所之”,在释氏,所谓“种子”也。志之发端,虽有高卑、大小、远近之不同,然有是志,而以我所云才、胆、识、力四语充之,则其仰观俯察、遇物触景之会,勃然而兴,旁见侧出,才气心思,溢于笔墨之外。志高则其言洁,志大则其辞弘,志远则其旨永。如是者,其诗必传,正不必斤斤争工拙于一字一句之间。(《原诗·外篇上》)

这段话说的是写诗与立志的关系,放大到各类文章的写作也完全适用。

古人说:“太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。”(《左传·襄公二十四年》)要想把文章写好,不仅要耐得住寂寞、坐得住冷板凳,还要有立言乃至立功、立德之志。习近平总书记强调文艺工作者要以文弘业,我理解,弘业完全可以把古人所说的“三立”包括在内。

对于机关写手来说,不仅要恪尽以文辅政之责,亦当有以文弘业之志。只不过,我们要“弘”的不是个人之“业”,不是著作等身、名利双收之“业”,而是党和人民之“业”,是文治中兴、经世致用之“业”。

一位写友曾用“六士”来诠释新时代文稿人的使命担当,也就是:要做引领学习的高士、改革发展的谋士、振兴一方的志士、为民请命的侠士、永不停息的战士、深藏功名的隐士。抱持这样的心志并为之付出不懈的努力,正是修炼公文写作心学的第一要领。

二是心智,就是心理智能,核心是思维和认知能力。中医认为“心主神明”,具有重要的思维能力和认知功能,人们可以通过内心的修炼来开发心智。

习近平总书记反复强调,广大党员、干部要以学增智,从党的科学理论中悟规律、明方向、学方法、增智慧,把看家本领、兴党本领、强国本领学到手。总书记还明确指出,以学增智重点是提高政治能力、思维能力、实践能力;提升思维能力,关键是掌握科学思想方法,提高战略思维、辩证思维、系统思维、创新思维、历史思维、法治思维、底线思维能力,做到善于把握事物本质、把握发展规律、把握工作关键、把握政策尺度,增强工作科学性、预见性、主动性、创造性。“致良知”是阳明心学的最终目标,从一定意义上说,“致良知”的过程就是心智的开发和增长过程。总书记所说的“四个把握”,就是我们学理论、学思想所应当“致”的“良知”,也是公文写作尤需开启的心智。

三是心法,就是以心驭思命意、遣笔行文之法。在写作活动中,文思发于心,意旨发于思,文辞发于意,所写的一切,从根本上说,都是由心而发,不是由笔而发,正如古代文论中所说:“笔能著文,则心能谋论”(汉·王充《论衡·超奇》)“属意立文,心与笔谋”(南北朝·刘勰《文心雕龙·事类》)。所以,提高写作水平,仅仅在磨练笔头上下功夫是远远不够的,必须着力提升心的“谋论”“属意”能力以及对思考、行笔、措辞等的驾驭能力,努力做到心念一动、思路即开、意旨即生、文辞即出,心到则笔到。

文有文法,笔有笔法,心亦有心法。要做到上面所说的心念一动、思路即开、意旨即生、文辞即出,除了通过严格训练、反复实践,不断提高从“心到”至“笔到”的反应速度,还需要掌握对写作之道心领神会、对所写内容得心应手之法,务求“心合于道”(《荀子·正名》)、手应于心,这类方法即为心法。古人说:“运用之妙,存乎一心”(元·脱脱《宋史·列传·卷一百二十四》)“运用之妙,在于一心”(清·吴敬梓《儒林外史》)。没有心法去操控、去驾驭,再好的写作技法也是死的,即使勉强用到了所写文章之中,也必定是刻板的、生硬的。

四是心力,就是从心中生发之力。内心可以生发出力量,甚至远远超过肌肉的力量,这一点不用多作解释,相信每个人都心有体会。无论信仰之力、信念之力、信心之力,还是专注之力、操守之力、激情之力,都是从内心生发出来的。在我看来,前面所说的心志、心智、心法三个要素,都可转化为心力——心志是动力和定力之源,心智是能力之源,心法是操控力之源,心力是这种种“力”融合形成的“混元力”,能够让我们在创新创造上产生倍增效应。所以,我们写文章一定要学会于心用力、于写建功,而不是一味地埋头苦写、埋头傻写。

三、研学方法:正心诚意,修心反己,潜心传习

在我看来,写作心学是一门写作的内功,其修炼方式不在于多写勤作,这是“外功”的主要修炼方式,练内功一定要向内求,“于心体上用功” (《传习录》)。

“心体”这个词,在《传习录》乃至整个阳明心学中是非常重要的一个基本概念,反复出现,多次被提及,比如“成就自家心体”“见得自己心体”“养得心体”“这心体即所谓道”“心体明即是道明”“要他心体纯乎天理”“心体上着不得一念留滞”,等等。我读了不少阳明心学的讲析之作,发现这些著作、文章普遍存在的一大缺憾,就是对“心体”这个概念重视不够,而且没有人解释清楚。实际上,“心体”一词早已有之,并非王阳明首创。《后汉书·延笃传》中就有“原不怪形容蠢劣,几曾嫌心体愚顽,又何妨性格乖张”之句,唐代诗人白居易也留下了“低腰复敛手,心体不遑安”(《酬李少府曹长官舍见赠》)这样的诗句,都早于阳明心学中对“心体”一词的使用。但在我看来,“心体”一词虽非王阳明所创,却是他精心选择、特意使用并赋予独特义蕴的一个概念——既与“身体”相对应,又与“心脏”“心藏”相区别;虽然有一个“体”字作为词根,但却不是实体性的。王阳明指出“心不是一块血肉,凡知觉处便是心”,认为“心即理”“心即道”“心即性”,又说“身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知,意之所在便是物”,还说“性是心之体”“知是心之本体”“至善是心之本体”(以上所引内容均出自《传习录》,以下未注明出处的王阳明之语也是一样)。由此看来,王阳明所说的“心体”,集道、理、性和意、知、物于一体,不是人体的一个器官,而是道器合一、体用一源、主客观统一的“类实在”。我们“于心体上用功”,必须向明道、穷理、纯性之处用功,向会意、求知、格物之处用功。

那么,研习写作心学具体该怎么做呢?

一要正心诚意。先贤有云:“欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意。”(《礼记·大学》)研习写作心学,首要的是端正心志,要立志出大作、出佳作,而不是立志于成名成家。就公文写作来说,心中不仅要有韬略、有谋论,更要有大义、有人民、有责任,这样笔下才能出宏文。

正心,尤其要正确对待名利,永葆务实之心,摒弃务名之心、逐利之心。正如王阳明所说:“名与实对,务实之心重一分,则务名之心轻一分;全是务实之心,即全无务名之心。若务实之心如饥之求食、渴之求饮,安得更有工夫好名!”

名利之心,人皆有之,关键是要学会克己,克制内心的欲望和不好的念头,正如王阳明所说,“人须有为己之心,方能克己;能克己,方能成己”。

在阳明心学中,格物致知是非常重要的一个研习方法。王阳明曾解释道:“格者,正也。正其不正以归于正也”“‘格物致知’者即‘诚意’之功”“意既诚,大段心亦自正,身亦自修”。由此看来,我们要善于通过“格物”以“诚意”。“格物”的“物”不是物品、物体,而是“意之所在”“意之所着”“意之所用”,就是我们的意念施加其上、作用其中的事物,是“心中物”也是“意念物”。说白了,就是我们所想所谋、所虑所忧之事。如果一心只想把事情办好、把工作做好、把文章写好,没有半点私心杂念,就是“诚意”。

二要修心反己。“心学”之心犹如人体之心,可养可正可修。养心重在养德,功在平时;正心重在为善,功在未发;修心重在去恶,功在已然。王阳明指出,“心狭为祸之根,心旷为福之门。”所以,修心的关键在于“谦虚其心,宏大其量”。反思自省是修心的重要方法,正如王阳明所说,“学须反己。若徒责人,只见得人不是,不见自己非。若能反己,方见自己有许多未尽处,奚暇责人?”

反思自己的不足,是一种“反己”;以他人的言行以及作品来反照自己,也是一种“反己”。比如,对别人写的好文章,要认真看三遍:第一遍看写的是什么,知其大要,明其大意;第二遍边看边琢磨是怎么写的,有什么妙处,用了什么高招,庖丁解牛,知其要领;第三遍边看边思考如果交给我写,我会怎样去写,对照反己,取长补短。经过这样的看,才能看出更多的门道。

三要潜心传习。《传习录》这本书,书名出自《论语》中的“传不习乎”之问,是曾子所言“吾日三省吾身”的“三省”之一。无论对阳明心学还是写作心学的研习,都必须“学而时习之”(《论语·学而》),这样方能逐步达到王阳明所说的知行合一的境界。“心学”既要靠“心得”,正所谓“夫学贵得之于心”(《传习录》),又要靠“心传”——尽管我在这里已将自己关于写作心学的心得落成文字,但读者要真正领悟其精义,还得多上心、多用心。

无论学习还是传习,都离不开反复的练习。写作终归是一门技能,练习尤为重要。朱自清先生在《文心》一书的序中也曾说道:

只注重思想而忽略训练,所获得的思想必是浮光掠影。因为思想也就存在语汇,字句,篇章,声调里;中学生读书而只取其思想,那便是将书里的话用他们自己原有的语汇等重记下来,一定是相去很远的变形。这种变形必失去原来思想的精彩而只存其轮廓,没有什么用处。

那么,怎样才有用,才能发挥出前人思想的最大效用呢?一个重要途径就是“习”——学习前人出思想的方法并通过系统训练努力掌握这种方法,进而运用这种方法去创造属于自己的思想。我想,对本文所谈内容的学习、研习、传习,也应如此。(5892字,2024年10月20日完稿)

三好公文课——

寓心悟于故事,好听;传心得于案例,好懂;授心法于实战,好用。用心创造,好文好课!

文稿更出彩,人生更精彩!