“花脸稿”是“活教材”

——例谈如何制作和使用“花脸稿”

成 文

“花脸稿”是“活教材”,这是“材料界”的共识,也是研究文稿、学习写作的经验之谈。

所谓“花脸稿”,是文章修改稿或文件修订稿的特殊形式,就是在原稿上直接修改、直观显示修改痕迹的文稿,因其文面勾画杂乱而得名,源于中国传统戏曲中的“花脸”角色。将“花脸稿”重新誊写,对修改之处照单全收,不再保留和显示修改痕迹,称为“清稿”,形成的送印稿称为“清样”。

“花脸稿”不仅能直观显示修改之处,还有助于审阅者从中洞察改稿思路,学习修改方法、写作方法乃至修改文稿、修订文件所运用到的思维方法和理论、政策、业务等方面知识。正因为如此,“花脸稿”既是审核文稿文件的好形式,也是在文稿修改、文件修订方面能够授人以渔的“活教材”。

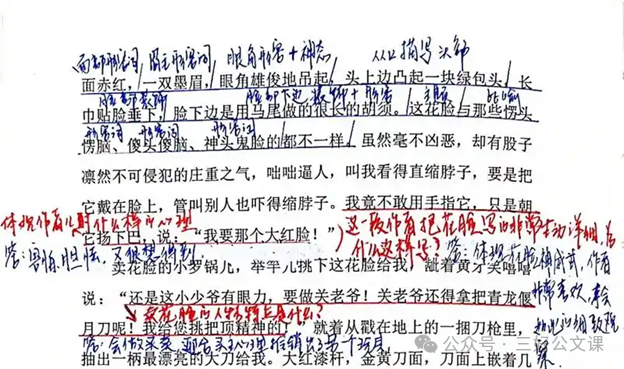

“花脸稿”有多种呈现形式。从载体上区分,有“纸质版”的,也有“电子版”的。从形成过程看,有直接上手修改形成的“手改稿”,也有借助电脑软件中的“修订”“批注”等功能直接生成的“机改稿”,还有完成修改后特意用电脑制作、便于审阅或学习的“标记稿”。

从易于操作、便于审读以及节约印刷成本等方面考虑,我用电脑制作的“花脸稿”主要有两种形式:一种是“单色版”。所有文字及修改标识均为黑色,增写的内容以下划线的方式标识,删除的内容用外框加以标识,改写的部分则以阴影标识。这种版本,打印或印刷成本较低,常用于在会议上审阅文件或重要文稿。另一种是“彩色版”。我习惯于使用三种颜色:原文为黑色字体;删除的内容加上删除线并标为红色;增写的内容标为蓝色。这样标识,如何修改、做了哪些修改显示得更为清晰,而且一目了然。这种“文三彩”,如果打印出来并加以复印,印制成本相对较高,更适合于在电脑上或利用投影仪进行展示,我常用于指导下级同事修改文稿、学习写作。

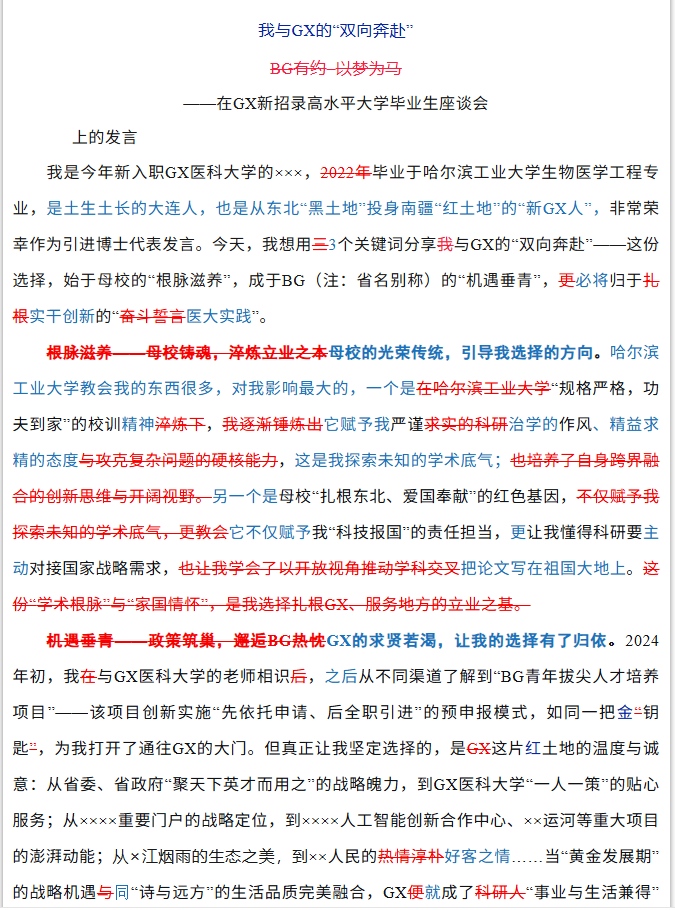

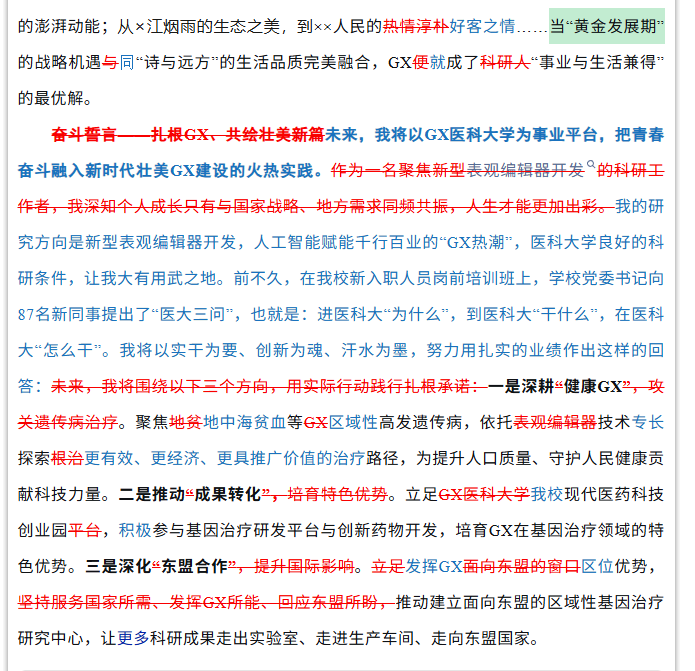

下面是我新近制作的一份三色“花脸稿”。这篇稿子,是我校一名刚入职的博士在全省新招录高水平大学毕业生座谈会上的发言稿。原稿实际上已经修改了五稿,到我手上是第六稿。考虑到这篇稿子挺重要,经我修改形成的稿子也颇具典型性和代表性,我在完成修改后,特意制作成“花脸稿”,并附上简要的修改说明原路返回,供拟稿者对照学习。座谈会召开后数日,主办会议的省委某部负责同志与我偶遇,特地谈到这篇发言稿并给予肯定。

【修改说明】

1. 原稿的大标题过于文气,且不能很好地概括主题主旨,修改之后通俗易懂且较好地凸显了主题。

2. 原稿中3个一级标题形式新颖、对仗工整,但用破折号加以隔断,念起来不顺畅,而且用词偏于书面化,不适于口语表达。

3. 原稿中第三部分3个二级标题中的四字词组,无需加引号——一来不是专有名词;二来无需特意强调;三来整篇稿子的导语部分已经使用引号标识关键词的技巧,不宜反复使用。而且全文中引号已经很多,能少用尽量少用,这样文面更为清爽。

4. 对导语部分提出的3个关键词,正文中能够紧紧扣住并作出阐发即可,无需重复表述。

5. 将省委书记××同志的“四句话、十八字”要求以及“医大三问”巧妙嵌入其中,既丰富内容,又升华主题,增强了吸引力。

修改后,尽管增加了不少新的内容,但全文仅1122字,与原稿(1074字)相比没有明显变化。

上面这个例子充分说明:“花脸稿”是“活教材”,也是好老师,具有不教而教的作用。文章高手、写作好手改稿子,一定是改必有因、改必有理、改必有据、改必有法、改必有进。拿到一份这样改出来的“花脸稿”,要真正发挥好其“教”的作用,就要努力与修改者来一场神交,不仅要看懂稿子有哪些改进,更要尽可能从修改之处发掘修改之据,领悟修改之因、修改之理、修改之法。这些修改背后的东西,才是比文稿中的“鱼”更为珍贵的“渔”。

三好公文课——

寓心悟于故事,好听;传心得于案例,好懂;授心法于实战,好用。用心创造,好文好课!

文稿更出彩,人生更精彩!